„Mama, ich fühle mich bei dir sicher und geliebt. Jederzeit, so wie ich bin.“ Würdest du von deinem Kind auch gerne hören? Der Schlüssel hierzu ist die gewaltfreie Kommunikation. Sie respektiert die Gefühle und Bedürfnisse deines Kindes und gibt dir sprachliche Mittel, wie du einfühlsam kommunizierst. Wie dies genau gelingt, zeigen unsere 10 Beispiele.

Kurz und knapp: Das ist gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation (GfK) bedeutet, auf die Bedürfnisse und Gefühle deines Kindes einzugehen. Daher wird die gewaltfreie Kommunikation auch als einfühlsame Kommunikation bezeichnet. Du verzichtest auf Schuldzuweisungen, Vorwürfe, Unterstellungen und Verallgemeinerung. Das Verhalten deines Kindes wird nicht bewertet, sondern urteilsfrei geschildert. Statt etwas zu befehlen, schilderst du dein eigenes Gefühl zur Situation. Wahlweise kannst du auch verständnisvoll auf das Gefühl deines Kindes eingehen. Du drückst dich anschließend mit einer Bitte aus und begründest, warum dir dies wichtig ist. Dein Kind erfährt dadurch auf liebevolle Weise Sicherheit, Orientierung und Führung.

Es gibt keine Drohungen (meist ausgedrückt mit „Wenn-Dann-Sätzen“), keine Bestrafung und keine Belohnung. An ihre Stelle treten Wertschätzung, Verständnis, Ich-Botschaften, Erklärungen und Bitten, die dazu beitragen, dass dein Kind Dinge freiwillig tut.

Das Ziel der gewaltfreien Kommunikation liegt darin, deinem Kind ein hohes Selbstwertgefühl zu vermitteln. Es soll freiwillig in die Kooperation kommen, statt zu funktionieren.

Entwickelt wurde die gewaltfreie Kommunikation vom bereits verstorbenen US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg. Sein Grundlagenwerk Anzeige„Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens“ ist bis heute ein Bestseller.

10 Beispiele für gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag

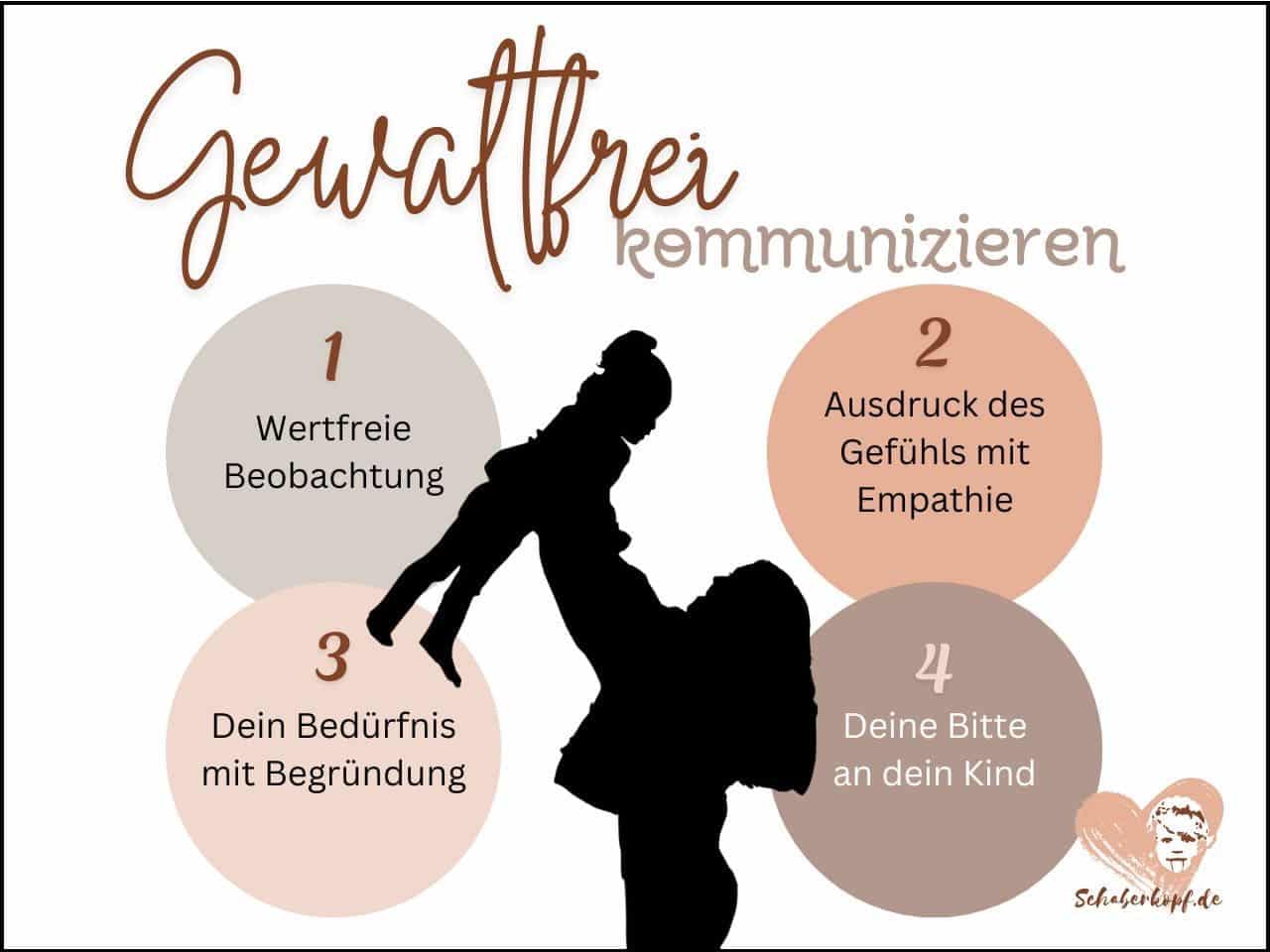

Um die gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag anzuwenden, hat Marshall B. Rosenberg vier Schritte entwickelt. Bevor wir auf die Beispiele eingehen, solltest du diese vier Schritte zum besseren Verständnis durchdenken:

- Wertfreie Beobachtung: „Ich sehe … / Ich beobachte … / Ich höre …“ oder „Du hast … / Du bist …“

- Ausdruck des Gefühls mit Empathie: „Ich finde … / Ich merke … / Ich fühle mich …“ oder „Jetzt fühlst du dich XY, oder? Das verstehe ich.“

- Aussprache deines Bedürfnisses mit Begründung: „Ich möchte XY, damit … / Mir ist XY wichtig, weil …“

- Bitte: „Ich wünsche mir … / Ich würde mich freuen … / Ich bitte dich …“

Wenn du die nachfolgenden Beispiele liest, wirst du selbst den Unterschied merken. Bei der gewaltfreien Kommunikation erhältst du selbst ein gutes Gefühl, in dem du zur Kooperation aus eigenem Willen bereit bist. Im Falle einer Drohung oder eines Befehls hingegen wirst du vermutlich ein ungutes Gefühl in dir spüren.

Beginnen wir mit zwei Beispielen, wie du die gewaltfreie Kommunikation anstelle von Drohungen einsetzen kannst.

Hinweis: Bei den nachfolgenden Beispielen der gewaltfreien Kommunikation kommt es auch aufs Alter deines Kindes an. Je jünger dein Kind ist, desto weniger Worte solltest du nutzen. Ein ein- oder zweijähriges Kind versteht lange Erklärungen noch nicht.

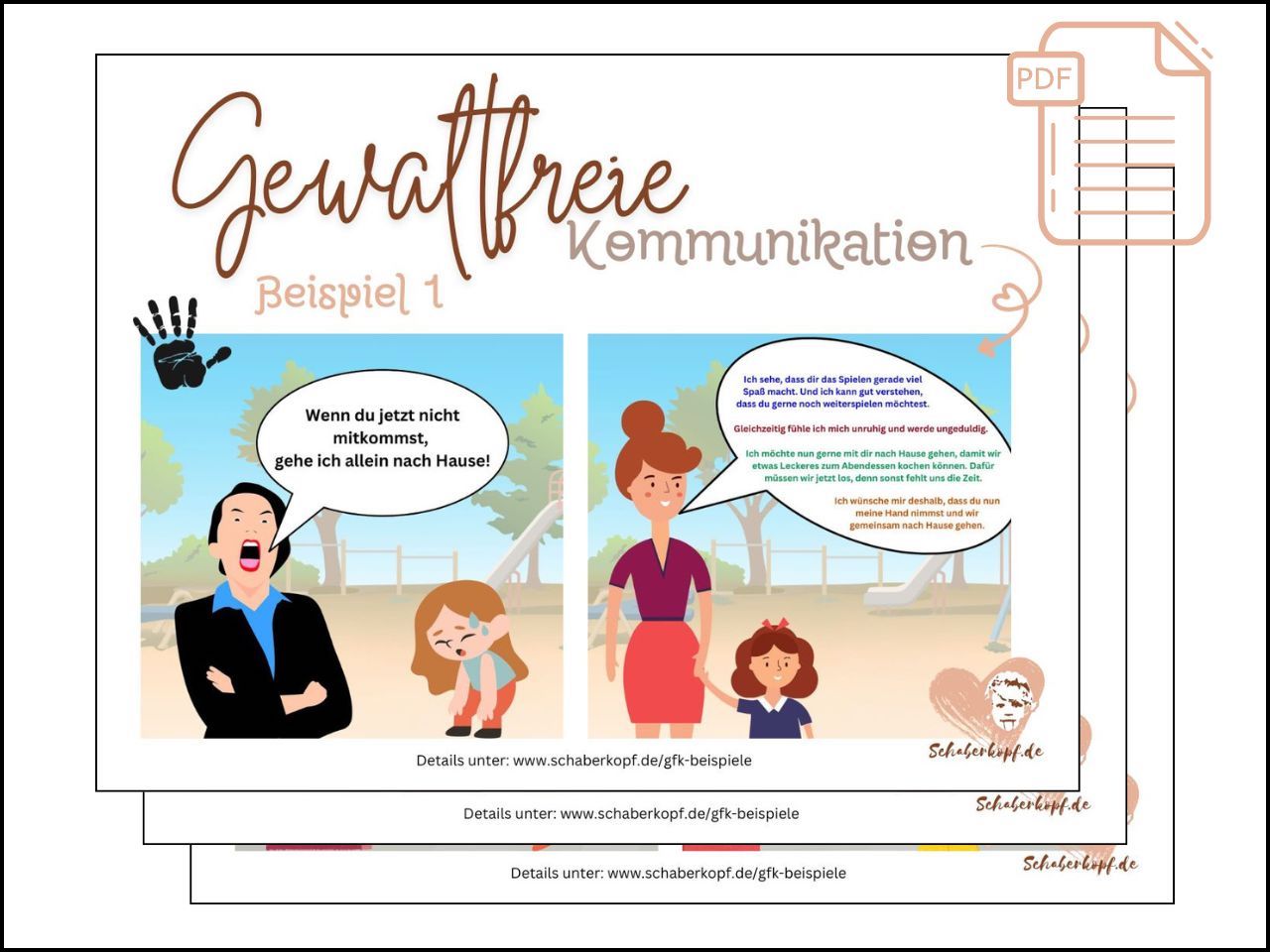

Beispiel 1: Gewaltfreie Kommunikation, um gemeinsam den Spielplatz zu verlassen

Beginnen wir mit folgendem Beispiel: Du bist mit deinem vierjährigen Kind auf dem Spielplatz und möchtest nun nach Hause gehen. Dort gibt es noch viel zu erledigen: Kochen, Wäsche abhängen, das Kind duschen und ins Bett bringen. Du hast deinem Kind schon zweimal freundlich gesagt, dass du gehen möchtest: „Wir gehen jetzt nach Hause. Komm bitte.“ So könnte ein Beispiel dafür klingen, was du schon gesagt hast. Beim dritten Mal wirst du dann deutlicher.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Wenn du jetzt nicht mitkommst, gehe ich allein nach Hause. Dann kannst du gucken, wo du heute noch etwas zu essen herbekommst!“

Die Drohung, dass du dein Kind allein zurücklässt, löst in der Regel Angst aus. Denn Kinder möchten nicht allein sein und benötigen von ihren Eltern Sicherheit. Aus Angst wird dein Kind nach dieser Drohung wahrscheinlich mitkommen. Meist erfolgt dies jedoch nicht freiwillig und geht mit Weinen oder Wut einher. Dein Kind hat in dieser Situation vermutlich das Bedürfnis, noch weiter zu spielen. Warum? Weil es ihm gerade Spaß macht. Es erfüllt sich also selbst die Bedürfnisse nach Spaß und ggf. auch nach Bewegung und sozialer Interaktion mit anderen Kindern.

Einfühlsam kommunizieren

Um freiwillig mitzukommen (ohne Wut und/oder weinen) ist eine einfühlsame Kommunikation nötig. Diese könnte zum Beispiel so klingen:

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Ich sehe, dass dir das Spielen gerade viel Spaß macht. Und ich kann gut verstehen, dass du gerne noch weiterspielen möchtest. Gleichzeitig fühle ich mich unruhig und werde ungeduldig. Ich möchte nun gerne mit dir nach Hause gehen, damit wir etwas Leckeres zum Abendessen kochen können. Dafür müssen wir jetzt los, denn sonst fehlt uns die Zeit. Ich wünsche mir deshalb, dass du nun meine Hand nimmst und wir gemeinsam nach Hause gehen.“

Manchmal reicht dies bereits aus, damit dein Kind freiwillig mitkommt. Falls nicht, kannst du zu Beispiel 2 übergehen.

Beispiel 2: Auf das Bedürfnis nach Selbstbestimmung eingehen

Trotz einfühlsamer Kommunikation kann es sein, dass dein Kind bis jetzt nicht zum Mitkommen bereit ist. In diesem Fall ist sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung (Autonomie) vermutlich groß. Bei der Selbstbestimmung handelt es sich um eines von zwei Bedürfnissen, die bei Kindern meist besonders stark ausgeprägt sind. Sofern dich mehr hierzu interessiert, lese gerne unseren Beitrag zur bedürfnisorientierten Erziehung. Sie lässt sich gut mit der gewaltfreien Kommunikation kombinieren.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: Du packst dein Kind am Arm, nimmst es hoch und trägst es wild zappelnd und schreiend vom Spielplatz.

Diese Situation möchtest du als Mama oder Papa sicher nicht. Dennoch geschieht sie, weil du keinen anderen Weg mehr siehst und verzweifelt bist. Zudem bist du selbst auf 180, weil dein Kind einfach nicht hört. Daher greifst du nun hart durch. So wie du es selbst vermutlich in deiner Kindheit erlebt hast.

Die Folge ist meist ein Wutanfall bei deinem Kind. Es schreit und schlägt um sich, um seine Wut herauszulassen. Irgendwann beruhigt es sich wieder und du atmest durch. Hast vielleicht das Gefühl, es endlich geschafft zu haben. Am Ende hat es geklappt und ihr seid auf dem Weg nach Hause. Doch ein liebevoller, respektvoller Umgang sieht anders aus. Und du würdest dir vermutlich wünschen, dass mit dir selbst anders umgegangen wird, stimmt's? Dann lese im nachfolgenden Beispiel, wie eine gewaltfreie Kommunikation aussehen kann.

Beispiel der gewaltfreien Kommunikation mit Mitbestimmung des Kindes

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Okay, ich merke, dass du noch nicht gehen möchtest. Ich finde das gerade nicht gut, auch wenn ich dich verstehen kann. Mir ist wichtig, dass wir bald gehen. Ich sorge mich um deine Gesundheit und möchte, dass du ein gesundes Abendessen bekommst. Dafür brauche ich Zuhause Zeit zum Kochen. Wie oft möchtest du noch rutschen, bevor wir gehen? Bitte überleg dir eine Zahl.“

Dein Kind wird dir dann vermutlich eine Zahl nennen. Falls sie zu hoch ist und ihr dafür nicht ausreichend Zeit habt, kannst du die Zahl ggf. etwas runterverhandeln. 😉 Nachdem ihr euch geeinigt habt, könnt ihr beim Rutschen gemeinsam zählen. In der Regel ist dein Kind anschließend freiwillig bereit zu gehen, da es selbstbestimmt mitentscheiden konnte. Dass ihr nach Hause geht, hast du entschieden. Dein Kind konnte jedoch auch entscheiden, indem es die Anzahl fürs Rutschen festgelegt hat.

Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass dies bei unserem Sohn in 99% der Fälle klappt. Das Rutschen nimmt zudem meist weniger Zeit in Anspruch als ein Wutanfall. 😉

Beispiel 3: Zu Hausaufgaben motivieren, statt zu drohen

Das nächste Beispiel der gewaltfreien Kommunikation bezieht sich auf Kinder, die bereits zur Schule gehen. Nehmen wir an, dein achtjähriges Kind ist nicht bereit dazu, seine Hausaufgaben zu machen. Du weißt jedoch, dass die Hausaufgaben wichtig sind, da seine Noten ohnehin bereits grenzwertig sind. Nach mehrmaligem Bitten und Ermahnen wirst du sauer und sagst zum Beispiel das nachfolgende.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Wenn du deine Hausaufgaben jetzt nicht machst, gehst du am Wochenende nicht auf Lukas Geburtstag! Dann sage ich das jetzt ab!“

Dabei weißt du genau, dass dein Kind sich auf den Geburtstag freut und unbedingt hingehen möchte. Du drohst also mit dem Entzug einer Sache, die deinem Kind wichtig ist. Möglicherweise gibt dein Kind der Drohung statt und erledigt widerwillig seine Hausaufgaben. Doch welche Emotion wird es damit nun verbinden? Hat es die Hausaufgaben in positiver oder in negativer Erinnerung? Und wird das Problem so beim nächsten Mal gelöst sein? Vermutlich nicht. Die damit verknüpfte negative Emotion wird euch noch länger beschäftigen.

Besser ist es daher, wenn du herausfindest, warum dein Kind seine Hausaufgaben nicht mag. Und was passieren müsste, damit die Hausaufgaben mehr Spaß machen.

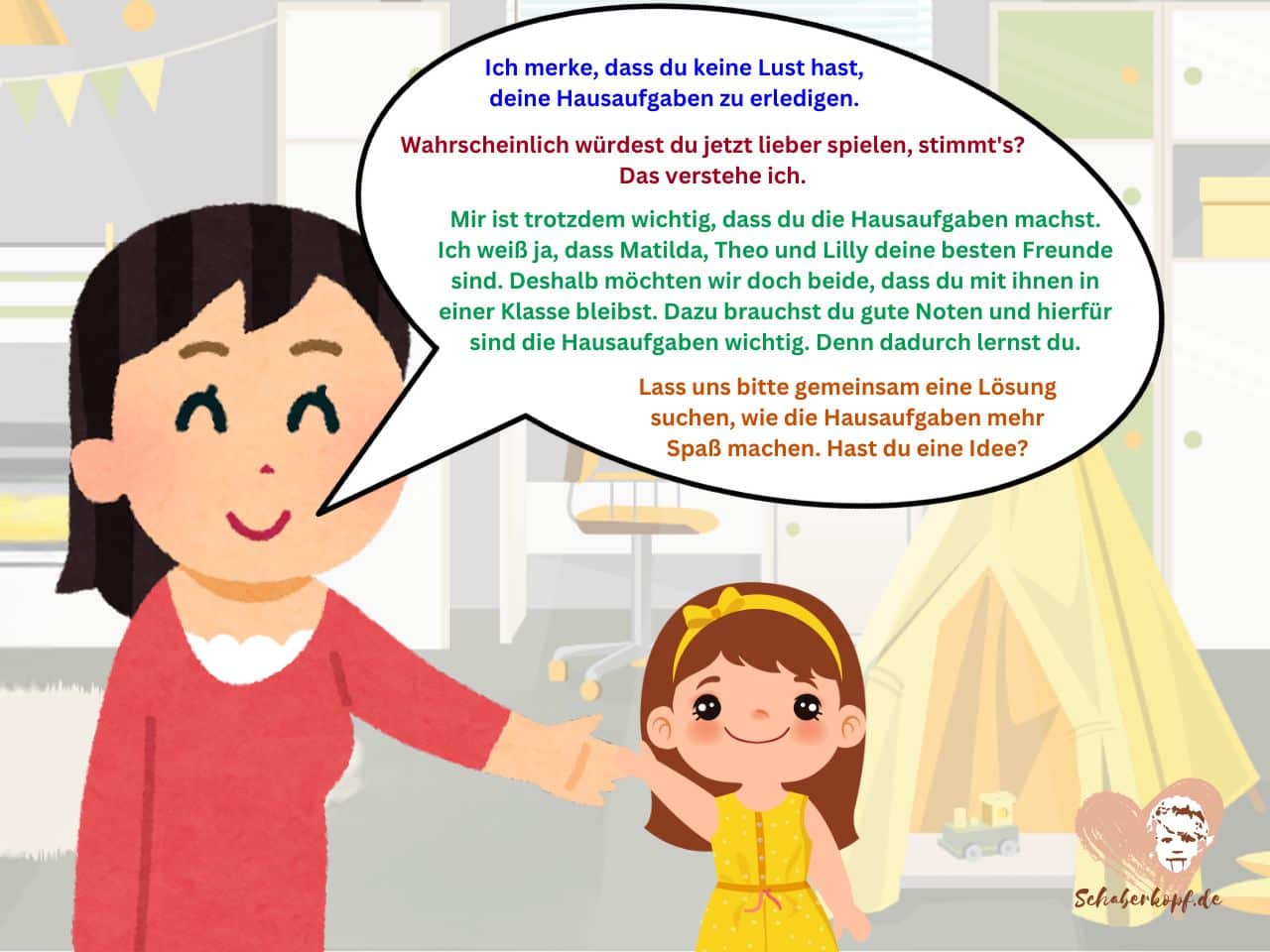

Beispiel der gewaltfreien Kommunikation ohne Drohung

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Ich merke, dass du keine Lust hast, deine Hausaufgaben zu erledigen. Wahrscheinlich würdest du jetzt lieber spielen, stimmt's? [Dein Kind nickt. Falls nicht, kannst du zunächst fragen, warum es keine Lust hat.] Das verstehe ich. Mir ist trotzdem wichtig, dass du die Hausaufgaben machst. Ich weiß ja, dass Matilda, Theo und Lilly deine besten Freunde sind. Deshalb möchten wir doch beide, dass du mit ihnen in einer Klasse bleibst. Dazu brauchst du gute Noten und hierfür sind die Hausaufgaben wichtig. Denn dadurch lernst du. Lass uns bitte gemeinsam eine Lösung suchen, wie die Hausaufgaben mehr Spaß machen. Hast du eine Idee?“

Je nach Charakter und Stimmung deines Kindes wird es nun entweder etwas vorschlagen oder antworten, dass es keine Idee hat. Sofern dein Kind selbst einen Vorschlag macht, solltest du diesen nach Möglichkeit ausprobieren. Falls nicht, kannst du selbst einen Vorschlag machen. Zum Beispiel so: „Wie wäre es denn, wenn wir deine Lieblingsmusik zu den Hausaufgaben anmachen?“ Oder: „Was hältst du davon, wenn wir ins Eiscafé gehen und die Hausaufgaben dort gemeinsam erledigen? Ich weiß schon, welches Eis ich möchte. Du auch?“

Sofern dir die Idee mit dem Eiscafé zu aufwendig oder zu teuer ist, könntest du auch das Kinderzimmer so umgestalten, dass es wie ein „neuer Ort“ erscheint. Dann könntest du zum Beispiel Folgendes vorschlagen: „Was hältst du davon, wenn wir ein Hausaufgaben-Zelt bauen? Das richten wir gemütlich ein, mit Kissen und einer Lampe. Würde dir das Spaß machen?“

Der Vorteil liegt hier darin, dass dein Kind (hoffentlich) auch in den kommenden Tagen seine Hausaufgaben in seinem neuen Lieblingsplatz machen möchte. 🙂

Beispiel 4: Verzicht auf „Wenn-Dann-Sätze“ ohne logische Konsequenz

Unser nächstes Beispiel zeigt, wie du Wenn-Dann-Sätze in der gewaltfreien Kommunikation zielführend einsetzen kannst. Denn „wenn“ und „dann“ sind grundsätzlich nicht verboten. Du solltest jedoch aufpassen, wie du sie benutzt. Als Regel gilt:

Wenn-Dann zur Erläuterung einer logischen Konsequenz: Okay

Wenn-Dann als Drohung: Nicht okay

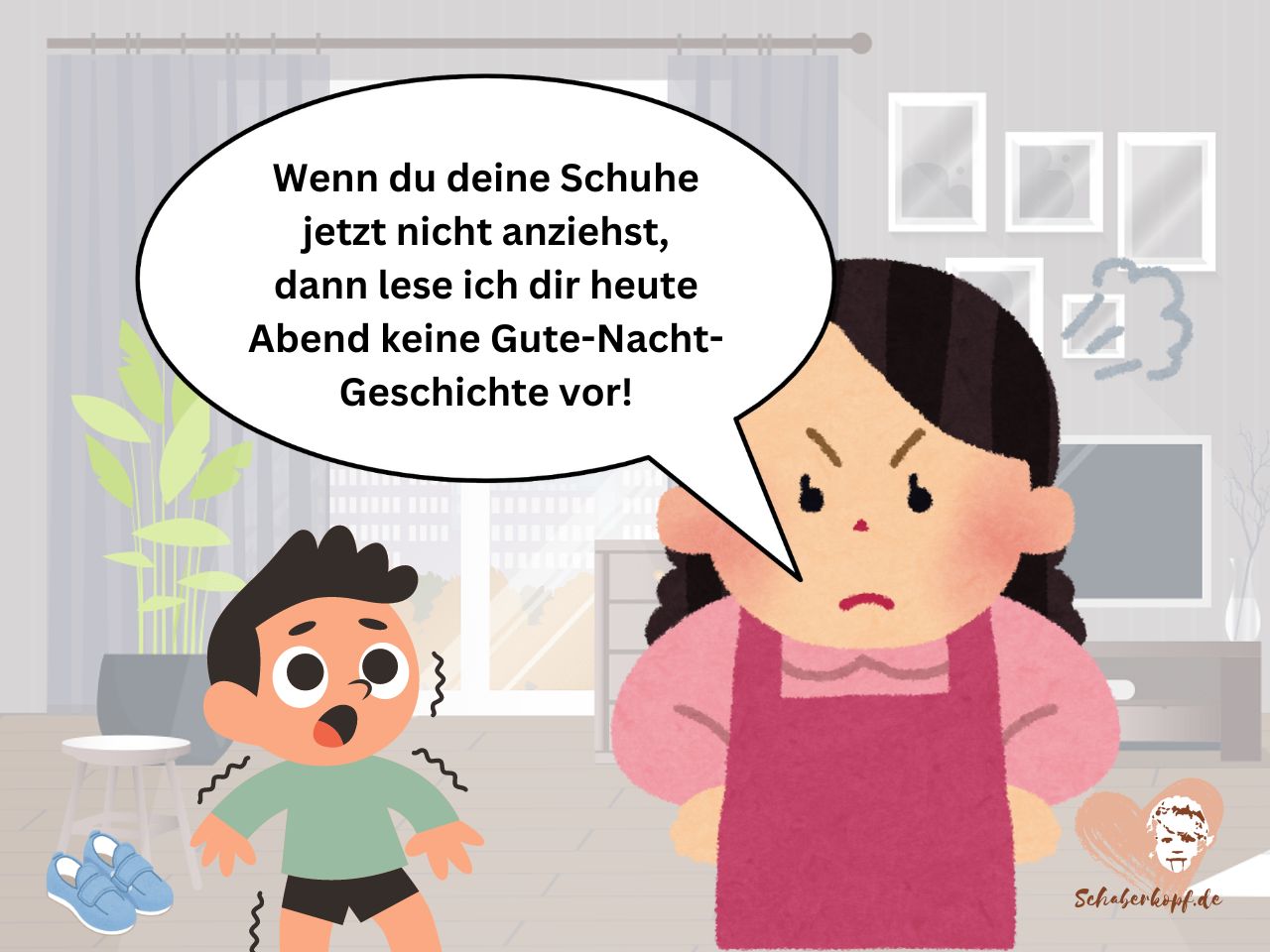

Um die Regel anschaulicher zu machen, stellen wir uns Folgendes vor: Dein dreijähriges Kind möchte seine Schuhe nicht anziehen. Draußen ist es kalt und es regnet. Nachdem du mehrfach vergeblich versucht hast, es zum Schuhe anziehen zu überreden, greifst du zur Drohung.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Wenn du deine Schuhe jetzt nicht anziehst, dann lese ich dir heute Abend keine Gute-Nacht-Geschichte vor!“

Hierbei handelt es sich um eine Drohung, die keine logische Konsequenz darstellt. Denn auch ohne Schuhe kannst du heute Abend eine Geschichte zum Einschlafen vorlesen. Die angezogenen Schuhe sind dafür nicht nötig. Im Gegenteil. Denn später im Bett sollen sie bestimmt wieder ausgezogen sein. 😉

Wenn-Dann als logische Konsequenz formulieren

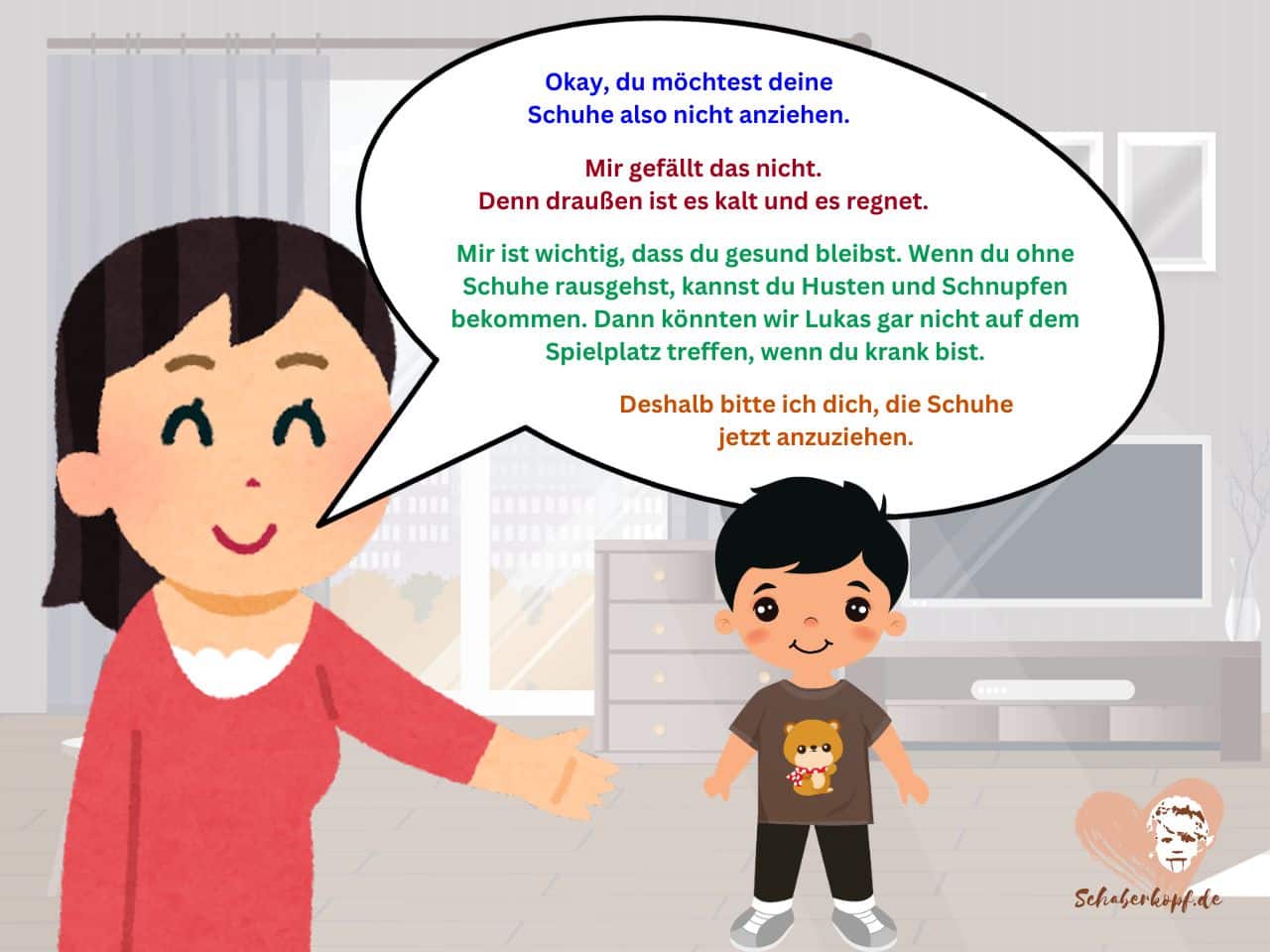

Im Rahmen der gewaltfreien Kommunikation könntest du mit „wenn“ und „dann“ zum Beispiel wie folgt arbeiten.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Okay, du möchtest deine Schuhe also nicht anziehen. Mir gefällt das nicht. Denn draußen ist es kalt und es regnet. Mir ist wichtig, dass du gesund bleibst. Wenn du ohne Schuhe rausgehst, kannst du Husten und Schnupfen bekommen. Dann könnten wir Lukas gar nicht auf dem Spielplatz treffen, wenn du krank bist. Deshalb bitte ich dich, die Schuhe jetzt anzuziehen.“

In diesem Fall erklärst du deinem Kind, was passieren kann, wenn es bei Kälte und Regen ohne Schuhe rausgeht. Es handelt sich also um eine logische, wahrscheinliche Konsequenz. Eine Erklärung anstelle einer Drohung. Vermittelt mit einfühlsamen Worten und den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. 🙂

Beispiel 5: Gewaltfreie Kommunikation ohne das Wort „aber“

Gehen wir nun zu einer der Feinheiten in der gewaltfreien Kommunikation über. Konkret zum Wort „aber“.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Ich weiß, dass du keine Lust auf den Kindergarten hast, aber ich muss arbeiten. Wir fahren jetzt!“

Obwohl du im ersten Teil des Satzes Verständnis und damit Empathie zeigst, entkräftet das Wort „aber“ dies nachfolgend. Durch „aber“ entsteht der Eindruck, dass die Arbeit wichtiger ist als das Gefühl des Kindes (keine Lust zu haben). Die Ansage „Wir fahren jetzt!“ vermittelt zusätzlich, dass auf die Gefühle des Kindes keine Rücksicht genommen wird. Auf diese Weise wird es deinem Kind schwerfallen, in die Kooperation zu kommen. Falls es mitkommt, geschieht dies vermutlich mit Widerwillen und nicht freiwillig und durch Verständnis.

„Gleichzeitig“

In der gewaltfreien Kommunikation wird zumeist das Wort „gleichzeitig“ anstelle von „aber“ genutzt. Auch wenn es nur ein Wort ist, vermittelt es doch ein besseres Gefühl. Denn „gleichzeitig“ wertet nicht ab, sondern stellt etwas auf dieselbe Stufe. Unter Berücksichtigung einer einfühlsamen Kommunikation kann dies beispielsweise wie folgt klingen.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Ich merke, dass du keine Lust auf den Kindergarten hast. Ich verstehe das. Hier zu Hause ist es gerade auch wirklich gemütlich, oder? Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass wir jetzt fahren. Ich muss zur Arbeit, denn meine Kollegen brauchen mich dort. Lass uns deshalb bitte losfahren. Komm, wir machen ein Wettrennen: Wer zuerst im Auto ist!“

Das Wort „gleichzeitig“ kannst du auch gut in Geschwister-Situationen nutzen. Wenn ein Kind gerne noch auf dem Spielplatz bleiben möchte, während das Geschwisterkind müde ist und nach Hause will, könntest du es zum Beispiel so einsetzen: „Ich verstehe, dass du gerade viel Spaß hast und noch auf dem Spielplatz bleiben möchtest. Gleichzeitig ist deine Schwester müde und möchte nach Hause. Wir sollten also eine Lösung finden, die euch beiden hilft. Wie oft möchtest du noch rutschen, bevor wir gehen?“

In diesem Fall entscheidest du, dass ihr geht. Die verbleibende Zeit kann dein Kind aber mitgestalten, in dem es die Zahl der Rutschgänge auswählt. Speziell Kinder unter sechs Jahren nennen meist eine Zahl von höchstens zehn oder zeigen sie mit ihren Händen.

Dies ist einfühlsamer als: „Du willst bleiben, aber deine Schwester ist müde. Komm jetzt bitte!“ Stimmt's? 🙂

Beispiel 6: Ich-Botschaften statt „Man-Sätze“

Hast du dich auch schon einmal gefragt, wer eigentlich dieser „man“ ist? Dein Kind weiß es genauso wenig wie du. Sätze wie „Das macht man nicht“ sind für Kinder wenig greifbar. Wer genau macht das nicht und wieso?

Nehmen wir folgendes Beispiel: Ihr seid auf dem Spielplatz und dein Kind bewirft ein anderes Kind mit Sand. Das beginnt zu weinen. Dein Kind nimmt bereits die nächste Ladung Sand in die Hand. Bevor es wieder damit wirft, möchtest du es stoppen, indem du das Nachfolgende sagst.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Lass das sein, das macht man nicht!“

Vermutlich wird dein Kind trotzdem weitermachen. Zum einen, weil es nicht versteht, warum es aufhören soll. Zum anderen, weil es sich gerade ein Bedürfnis erfüllt. Dies könnte das Bedürfnis sein zu spielen oder auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.

Klar sagen, dass du dies nicht möchtest

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Stopp! Du hast gerade mit Sand geworfen und ich möchte das nicht. Das Kind weint und ist traurig deswegen. Ich finde das nicht in Ordnung. Und ich möchte, dass du damit aufhörst. Bitte lass uns etwas Anderes machen. Wie wäre es, wenn wir zusammen eine Sandburg bauen?“

Egal, ob dein Kind gerade das Bedürfnis hat zu spielen oder mehr Aufmerksamkeit braucht: Beides würdest du in diesem Fall erfüllen. Der Bau der Sandburg ist ebenfalls spielerisch und lenkt vom Werfen mit Sand ab. Da ihr es gemeinsam tut, merkt dein Kind, dass es deine Aufmerksamkeit nun hat.

Beispiel 7: Gewaltfreie Kommunikation in einer Gefahren-Situation

Wenn du ausreichend Zeit hast, um deine Wortwahl zu überlegen, ist die gewaltfreie Kommunikation einfacher anzuwenden als in einer Gefahrensituation. Hier gilt es, eine Bedrohung von deinem Kind fernzuhalten. Dementsprechend hast du meist keine Zeit, um die vier Schritte nach Marshall B. Rosenberg anzuwenden. Daher kommen in Gefahrensituationen zunächst Wörter wie „Stopp“, „stehen bleiben“ oder „Halt“ zum Einsatz. In einer gefährlichen Situation kannst du das Bedürfnis deines Kindes also nicht immer berücksichtigen. Zumindest nicht im ersten Schritt.

Nehmen wir als Beispiel Folgendes: dein fünfjähriges Kind läuft auf die Straße, weil es auf der gegenüberliegenden Seite einen Luftballon gesehen hat.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Paula! Bleib sofort stehen! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht auf die Straße rennen darfst! Willst du, das ein Auto dich anfährt? Dann verbringen wir die Nacht im Krankenhaus.“

Vermutlich bist du in einer solchen Situation erschrocken und hast selbst große Angst, dass deinem Kind etwas passiert. Daher reagierst du emotional. Auch wenn dies verständlich ist, gibt es mithilfe der gewaltfreien Kommunikation noch einen anderen Weg.

Einfühlsame Reaktion nach einer Gefahren-Situation

Auch in der gewaltfreien Kommunikation musst du die Gefahr zunächst verhindern und deutliche Worte wählen. Sobald die Gefahr jedoch vorüber ist, kannst du mit der einfühlsamen Kommunikation fortfahren.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Stopp! Bleib stehen! Da fahren Autos. Jetzt hast du dich selbst erschrocken, oder? Ich habe auch einen Schreck bekommen. Wolltest du den Luftballon da drüben einfangen? Der sieht wirklich schön aus. Wir holen ihn gleich gemeinsam. Zunächst ist es mir jedoch wichtig, dass du nicht noch mal allein auf die Straße läufst. Die Autofahrer rechnen damit nicht und du kannst verletzt werden. Bitte warte beim nächsten Mal auf mich.“

Sofern dein Kind vor Schreck weint oder wütend reagiert, kannst du es dabei in den Arm nehmen. Oftmals benötigen Kinder nach einer Gefahren-Situation zunächst Trost. Mithilfe der gewaltfreien Kommunikation kannst du dann auf die Emotion und das Bedürfnis deines Kindes (den Luftballon zu holen) eingehen. Du kannst ihm klarmachen, dass es gefährlich ist, einfach auf die Straße zu laufen. Dies geschieht jedoch einfühlsam. Ohne, dass du deinem Kind Vorwürfe oder Angst machst.

Beispiel 8: Auf das Wort „nicht“ verzichten

Vielleicht hast du dieses Beispiel schon einmal gehört: „Denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten.“ Woran denkst du? An einen rosa Elefanten. 😉

Bei der Kommunikation mit deinem Kind verhält es sich ähnlich.

Beispiele: „Spiel bitte nicht mit dem Essen.“ „Lauf bitte nicht mit den dreckigen Schuhen ins Haus.“ „Lass die Bauklötze bitte nicht im Weg herumliegen.“

Oftmals ist es jedoch so, dass dein Kind das Wort „nicht“ überhört. Je jünger das Kind ist, desto weniger verbindet es mit dem Wort „nicht“.

Besser ist es, wenn du formulierst, was getan werden soll.

Beispiele: „Lasse das Essen bitte auf dem Teller.“ „Zieh die dreckigen Schuhe bitte draußen aus.“ „Räum die Bauklötze bitte in die Schublade zurück.“

Unter Anwendung der gewaltfreien Kommunikation kannst du dann noch ausführlicher werden.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Du wirfst die Nudeln herum. Das macht dir Spaß, oder? Ich mag das nicht so gerne. Mir ist wichtig, dass es hier sauber bleibt. Sonst müssen wir gleich viel Zeit fürs Putzen einplanen und haben kaum Zeit zum Spielen. Lasse das Essen daher bitte auf dem Teller. Wie wäre es, wenn du stattdessen ein Herz mit den Nudeln formst?“

Vielleicht wird dein Kind keine Lust auf ein Nudelherz haben. Dann kannst du weitere Vorschläge machen. Unser Sohn macht z.B. gerne „Löcher“ in die Nudeln und sagt, das ist die Wohnung für die Maus. 🙂

Beispiel 9: Gewaltfreie Kommunikation ohne Belohnung

Mit einer Belohnung verbinden die meisten Menschen etwas Positives. Wieso also solltest du bei der gewaltfreien Kommunikation darauf verzichten? In diesem Fall geht es darum, dass dein Kind etwas nur tut, um dir zu gefallen. Es lernt, dass es eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten gibt und wird so zum Funktionieren erzogen. Es tut etwas für die Belohnung, nicht aber, weil es dies freiwillig möchte oder einen Sinn hierin erkennt.

Als Erwachsene tragen wir die Auswirkungen oft in uns, indem wir es allen recht machen wollen. Dabei werden die eigenen Bedürfnisse oft zurückgestellt, was meist Unzufriedenheit hervorruft.

Eine Belohnung signalisiert dem Kind, dass es etwas Gutes gemacht hat. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, kann Kinder jedoch auch unter Druck setzen. Sie können das Gefühl erhalten, dass sie etwas leisten müssen, um geliebt zu werden.

Teilweise wird eine Belohnung zudem als Art „Erpressung“ eingesetzt, um ein gewünschtes Verhalten zu erreichen.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Räum jetzt bitte dein Zimmer auf. Dann gibt es danach auch ein Eis.“

Das Eis wird in diesem Fall als Anreiz genutzt, um das Kind zum Zimmeraufräumen zu motivieren.

Wie es ohne Belohnung geht

Statt eine Belohnung einzusetzen, kannst du mit der gewaltfreien Kommunikation erklären, warum das Aufräumen wichtig und sinnhaft ist.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Ich sehe, dass in deinem Zimmer viel Spielzeug auf dem Boden liegt. Das macht mir Sorgen. Mir ist wichtig, dass das Spielzeug wieder ins Regal geräumt wird. Ansonsten könnte dein kleiner Bruder darüber fallen und sich wehtun. Kannst du die Sachen bitte wegräumen?“

Entweder wird dein Kind nun bereits überzeugt sein und mit dem Aufräumen beginnen. Oder es hat keine Lust und bringt dies auch zum Ausdruck. In diesem Fall könntest du wie folgt weitermachen:

„Okay, du hast keine Lust. Das verstehe ich. Das Liegen auf der Couch ist gerade echt gemütlich, stimmt's? Wie viele Minuten brauchst du noch, bis du anfangen kannst?“

Durch die Frage danach, in wie vielen Minuten es mit dem Aufräumen beginnen möchte, bringst du Selbstbestimmtheit ins Geschehen ein. Alternativ könntest du deinem Kind auch Unterstützung beim Aufräumen anbieten oder das Ganze spielerisch gestalten. Schlage zum Beispiel vor, dass ihr Abschleppwagen spielt. Du bist der große Abschleppwagen, der dein Kind zunächst ins Kinderzimmer abschleppt (trägt). Dein Kind ist als kleiner Abschleppwagen dafür zuständig, die Spielsachen ins Regal abzuschleppen.

Beispiel 10: Wertschätzung statt Lob

Ein typisches Beispiel hierfür ist eine Situation, in der dein Kind dir etwas zeigen möchte: „Mama, guck mal, was ich kann!“ Dann macht dein Kind auf dem Spielplatz einen Handstand.

Beispiel OHNE gewaltfreie Kommunikation: „Super gemacht! Toll!“

Das Lob ist in diesem Fall sehr allgemein. Wörter wie „super“ oder „toll“ kannst du in nahezu jeder Situation anwenden. Um Wertschätzung auszudrücken, ist es besser, wenn du detaillierter auf das Geschehene eingehst.

Wertschätzung ausdrücken, statt zu loben

Mithilfe der Regeln der gewaltfreien Kommunikation könntest du anstelle des Lobs die nachfolgende Formulierung nutzen.

Beispiel MIT gewaltfreier Kommunikation: „Du hast einen Handstand gemacht! Ich finde, das ist dir richtig gut gelungen! Deine Beine waren ja ganz hoch in der Luft. Bist du zufrieden damit?

In diesem Fall kann es bei zwei Schritten bleiben: der Beobachtung („Du hast einen Handstand gemacht!“) sowie dem Ausdruck deines Gefühls („Ich finde, das ist dir richtig gut gelungen!“). Ergänzen kannst du dies durch ein Detail („Deine Beine waren ja ganz hoch in der Luft“), das deinem Kind zeigt, dass du genau hingesehen hast. Mit der Frage, ob dein Kind selbst zufrieden ist, lenkst du den Blick auf das eigene Selbstwertgefühl deines Kindes.

Gewaltfreie Kommunikation: Alle 10 Beispiele als PDF

Haben dir unsere Beispiele zur gewaltfreien Kommunikation im Familienalltag weitergeholfen? Falls ja, freut uns das sehr! Um dir die Umsetzung und Übung der einfühlsamen Kommunikation zu erleichtern, stellen wir die Beispiele gerne kostenfrei als PDF zur Verfügung.

Hier kannst du die PDF-Datei herunterladen.

Eigene Erfahrung: Die gewaltfreie Kommunikation bedarf Übung

Wir hoffen, dass dir die zehn Beispiele dabei geholfen haben, die gewaltfreie Kommunikation besser zu verstehen. Aus Erfahrung können wir sagen, dass diese Kommunikationsweise jedoch geübt werden muss. Denn wenn du selbst nicht damit aufgewachsen bist, wirst du andere Kommunikationsmuster im Kopf haben. Speziell in stressigen Situationen greifen wir Menschen meist auf das Gelernte zurück.

Um die gewaltfreie Kommunikation zu üben, fängst du am besten mit einer Sache an. Drücke dich also beispielsweise in den nächsten Tagen bewusst ohne Bestrafungen aus. Lasse die restlichen Regeln der gewaltfreien Kommunikation aber zunächst unbeachtet. Sobald du verinnerlicht hast, dein Kind ohne Bestrafung von etwas zu überzeugen, kannst du zum nächsten Punkt übergehen. Womit du beginnst und welche Mittel der gewaltfreien Kommunikation du übernehmen möchtest, ist natürlich deine eigene Entscheidung.

Falls du Fragen zur gewaltfreien Kommunikation hast oder deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Beitrag.

Alles Liebe und eine schöne Familienzeit wünschen dir

Jenny & Christian

Schreibe einen Kommentar